近日,西安交通大学第一附属医院牟建军教授团队在国际知名期刊MedComm(IF=10.7)在线发表了题为《Impact of Blood Pressure Across the Life Course on Arterial Stiffness in Midlife: The Mediating Role of Metabolic Factors》的原创性成果。研究团队基于“汉中儿童高血压研究队列”长期随访,系统揭示了儿童期至中年期血压水平对中年期动脉硬化的长期影响,并阐明了胰岛素抵抗在这一过程中的中介作用,为我国构建以早发现、早干预、精准防控为核心的心血管疾病防控体系提供了坚实的科学证据,有望推动从“治已病”向“治未病”转变,助力实现心脑血管疾病负担下降的国家目标。

动脉硬化是血管老化的核心表现,与心脑血管事件风险密切相关。既往研究提示临床问题多在中老年出现,但病理过程或起始于儿童期并悄然进展多年,因此识别不同生命阶段血压的相对作用及其生物学通路,是推进早预防、早干预的关键科学问题。

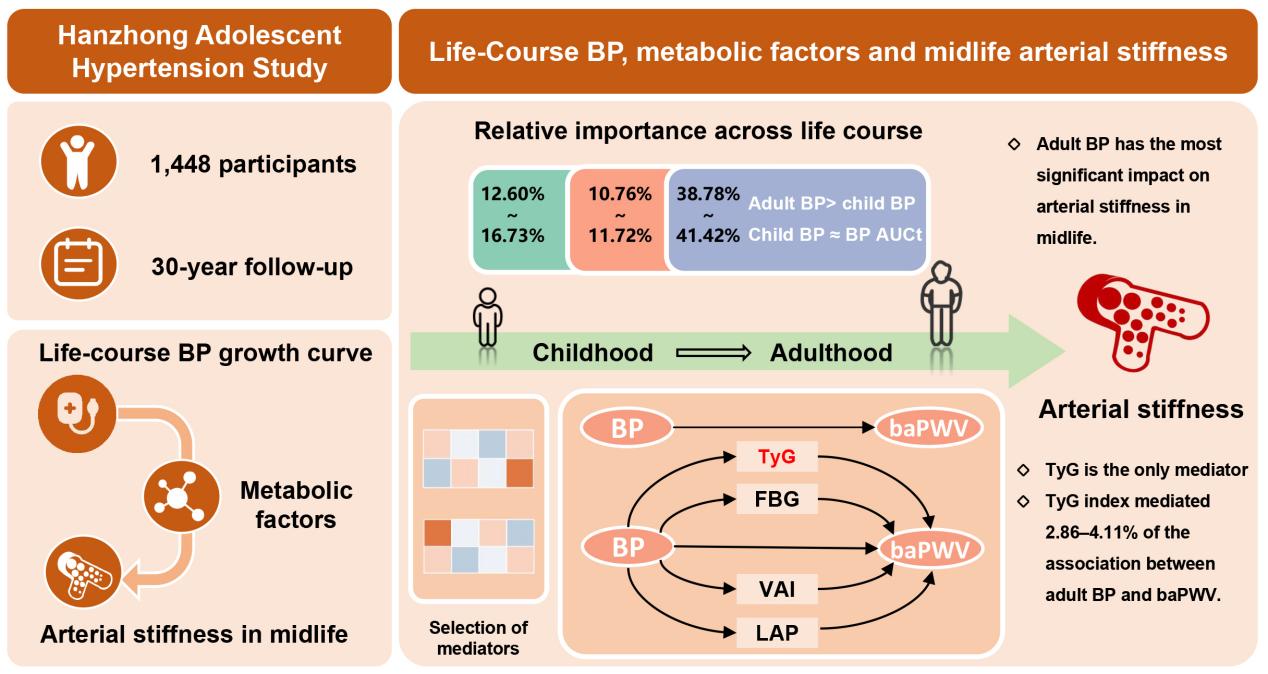

图片说明:研究的图形化摘要

研究团队依托“汉中儿童高血压研究队列”,纳入1,448名儿童期(6–18岁)起始并随访30余年的参与者,综合分析了儿童期、成年期及累积血压负荷对中年期臂-踝脉搏波传导速度(baPWV,动脉硬化指标)的影响。

研究取得以下重要发现:

1)全生命周期血压均与中年动脉硬化显著相关:儿童期、成年期血压以及长期累积血压负担均与中年动脉硬化显著相关。其中,成年期血压的关联强度最大,贡献度超过40%,但儿童期血压和长期血压负担的作用亦不可忽视;

2)在众多代谢指标中,甘油三酯-葡萄糖指数(TyG指数)是成年期血压与动脉硬化之间关系的重要中介,提示胰岛素抵抗是重要机制通路;

3)性别分层分析显示,该中介效应主要存在于男性人群。

该研究明确了“生命早期—成年期—中年期”血压管理的关键价值,强调应当将血压监测与代谢健康管理纳入全生命周期策略。成果不仅丰富了动脉硬化发生发展的理论认识,也为胰岛素抵抗等代谢指标的临床干预提供了新的靶点,为防控心血管疾病提供了新的理论依据和实践启示。

图片说明:牟建军教授团队

该研究由西安交通大学第一附属医院牵头,联合中南大学湘雅三医院合作完成。西安交通大学第一附属医院汪洋副研究员为论文的第一作者,牟建军教授为通讯作者。衷心感谢英国利物浦大学Gregory Y. H. Lip教授的支持。该研究得到国家自然科学基金、陕西省重点研发计划和我院临床研究中心重点项目的资助。

全文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mco2.70440