近日,西安交通大学第一附属医院郑焱、王雅和康复大学刘健康团队联合在国际权威期刊《Advanced Science》发表重要成果,围绕传统中药白鲜皮展开深入研究,开发出可改善银屑病的新型纳米制剂,并揭示其背后关键分子机制,为慢性皮肤病治疗提供新思路和新方向。

一、研究背景:银屑病治疗的临床困境与中药白鲜皮的潜力

银屑病是一种免疫介导的慢性皮肤病,全球患病率 2%-3%,复发率高,重症可伴发皮肤畸形、功能障碍及多器官共病,严重影响患者身心健康。目前临床治疗手段存在成本高、副作用大、长期疗效衰减,复发率高等问题,而外用药物受皮肤屏障限制,透皮吸收效率极低。白鲜皮作为传统中药,在治疗皮肤病方面拥有悠久历史,其在银屑病治疗相关中药复方专利中使用率高达38.36%。但白鲜皮水溶性差、生物利用度低,且长期口服可能引发肝肾毒性,极大限制了其临床应用。我院郑焱教授团队长期从事中医中药治疗银屑病发病机制的研究。

图1 白鲜皮的作用靶点分析

二、核心成果:新型制剂突破中药瓶颈,显著改善银屑病症状

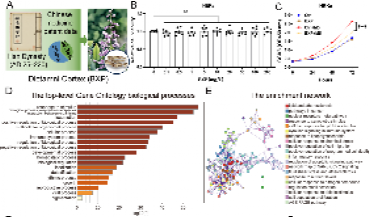

为解决白鲜皮的应用局限,我院郑焱、王雅联合刘建康团队开发了基于白鲜皮的新型制剂(BXP-Fe (III) ICPs,简称 NB)。该制剂无需额外载体,能针对性改善白鲜皮的药理缺陷:一方面提升了其在体内的利用效率,另一方面可在银屑病炎症部位的酸性微环境中精准释放有效成分,避免健康组织受损;同时,制剂中的成分还能补充银屑病患者表皮中显著减少的铁元素,协同辅助治疗。

图2 白鲜皮中几种主要生物活性成分与Fe3+自组装形成NB

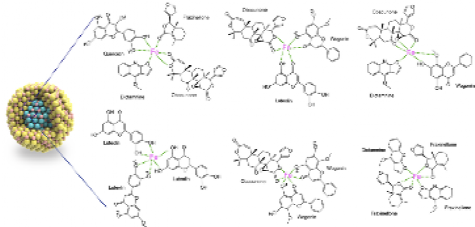

实验验证显示,无论是在细胞模型(M5 细胞因子诱导的人表皮角质形成细胞)还是动物模型(咪喹莫特 IMQ 诱导的银屑病小鼠)中,这种新型制剂都能有效抑制角质形成细胞过度增殖,减轻炎症反应和氧化应激,显著改善皮损外观与病理特征。

图3 NB对体内体外银屑病模型改善效果验证

三、机制揭秘:CTCF-HSP90AB1-STAT3 轴的精准调控

为明确制剂的作用原理,研究团队通过新生蛋白质组学分析,锁定了热休克蛋白 90 α 家族 B 类成员1(HSP90AB1)这一核心靶点——该蛋白在银屑病患者皮损中表达显著升高,是推动疾病发展的关键分子。

图4 新生蛋白质组学技术鉴定NB作用靶点HSP90AB1

进一步研究发现,新型制剂通过两大途径发挥作用:

1. 抑制分子伴侣复合物形成:HSP90AB1 需与辅助分子 CDC37 结合形成复合物,才能激活下游 STAT3、Akt 等关键信号蛋白(这些蛋白会促进角质形成细胞增殖和炎症)。NB制剂能破坏二者结合,从而阻断疾病进展。

图5 NB抑制分子伴侣复合物形成

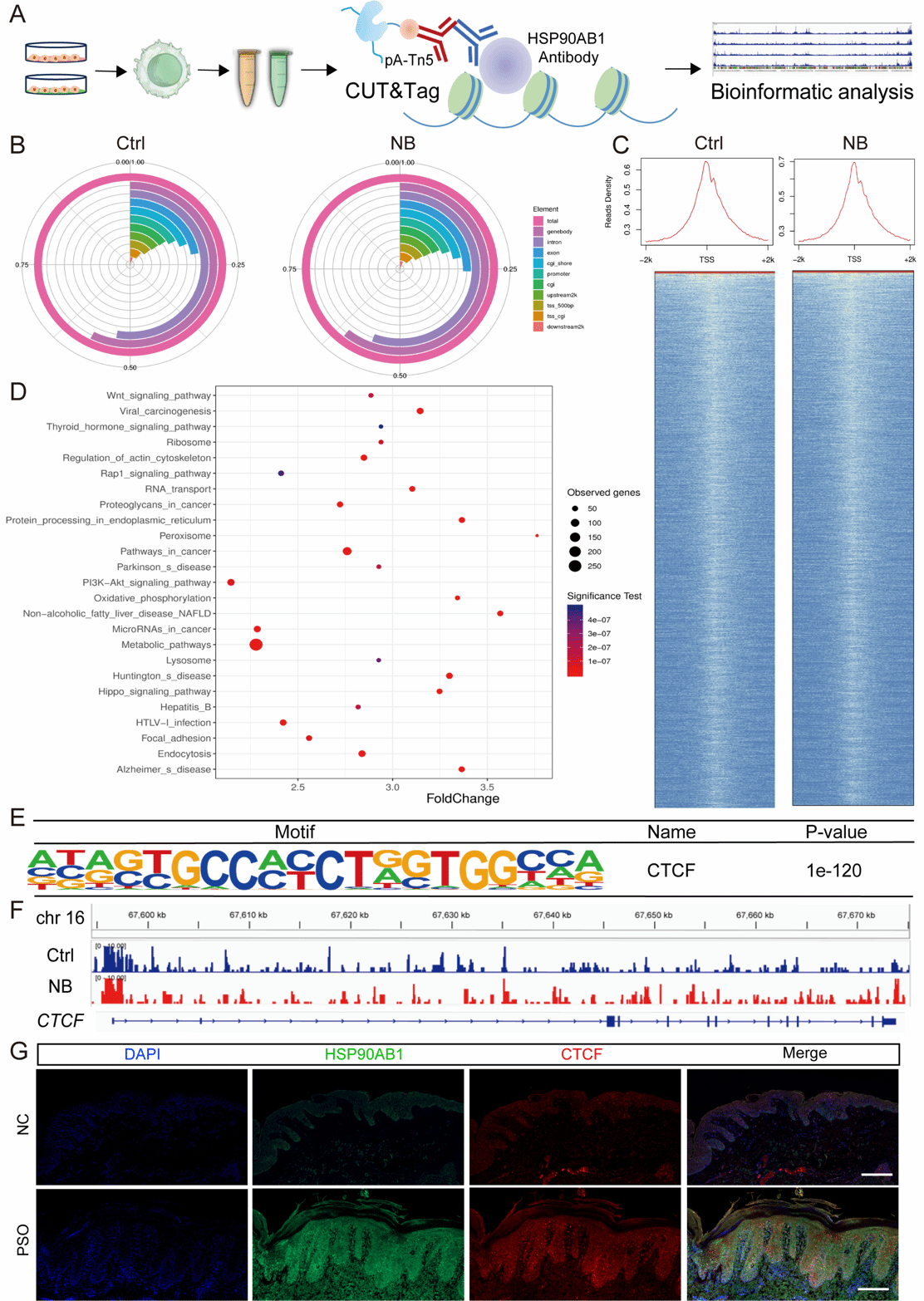

2. 抑制 HSP90AB1 转录:前期实验结果发现NB下调了HSP90AB1的蛋白水平,通过CUT&Tag技术表明NB可下调其转录因子 CTCF 的表达,进而直接减少 HSP90AB1 的生成;

图6 NB通过CTCF 抑制HSP90AB1 转录

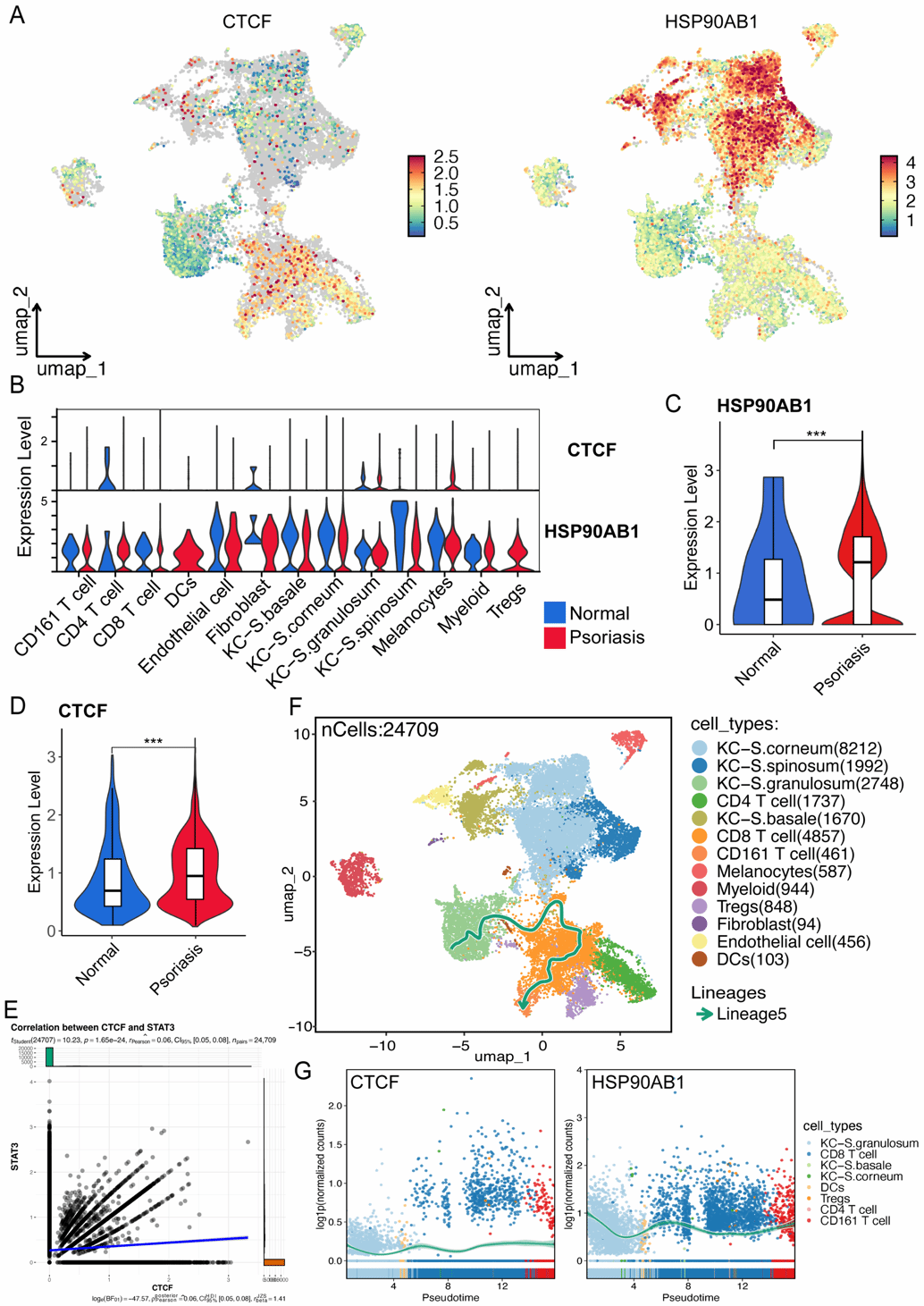

值得注意的是,与临床研究中常用的 HSP90 抑制剂 AUY922 相比,该制剂的治疗效果更优,还能避免传统抑制剂可能引发的 “热休克反应(HSR)”(一种代偿性耐药机制)。单细胞数据分析进一步证实,CTCF 和 HSP90AB1 在银屑病患者的角质形成细胞、CD4⁺T 细胞中异常高表达,二者构成的调控轴是银屑病发病的核心环节。

图7 银屑病患者单细胞数据中CTCF和HSP90AB1的调控分析

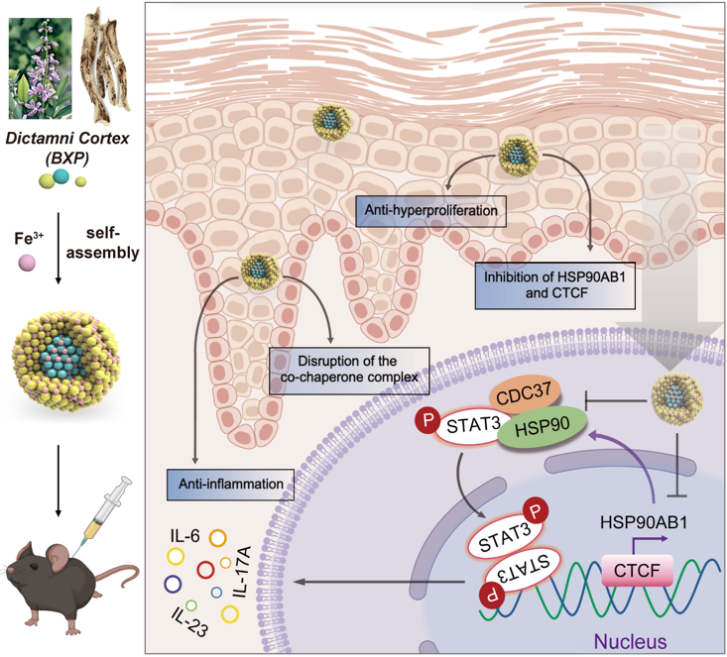

这项研究不仅为银屑病治疗提供了更具针对性的新方案 —— 既保留中药白鲜皮的整体疗效,又通过制剂优化解决了其应用瓶颈;更重要的是,首次揭示了 CTCF-HSP90AB1-STAT3 轴在银屑病发病中的关键作用,为后续开发靶向药物提供了明确方向。未来,团队将进一步推进该制剂的临床转化研究,探索其在更多皮肤病中的应用可能,助力传统中药的现代化发展,为患者带来更安全、有效的治疗选择。

本次研究的重要突破,离不开医工交叉理念的深度融合与多学科团队的协同攻关。研究以临床需求为导向,将传统中医药理论与现代工程技术、生命科学深度结合:皮肤科团队凭借对银屑病发病机制与临床痛点的深刻认知,明确了白鲜皮的优化方向与疗效验证标准;材料科学团队运用配位自组装技术,解决了中药成分水溶性差、递送效率低的核心技术瓶颈;生物医学团队则通过蛋白质组学、单细胞分析等技术,精准解析了制剂的分子作用机制。这种 “临床需求 - 技术突破 - 机制验证” 的跨学科协作模式,不仅实现了传统中药的现代化改造,更推动了皮肤病治疗从 “经验性干预” 向 “精准化靶向” 的跨越,为医工交叉助力中医药创新与慢性疾病治疗提供了典型范例。

图8 科学研究机制总结

本研究得到多项国家级和省部级项目资助,包括国家自然科学基金(刘健康32171102和31770917、郑焱82273541、王雅82202308、张钲沂82404138)、科技部国家科技重大专项(刘健康2025ZD0549700-2025ZD0549701)、中国博士后创新人才计划(王雅BX20220247 to Y.W.)、陕西省科技计划项目(项目编号:张钲沂S2024-JC-QN1459)、陕西省中医药管理局项目(郑焱 项目编号:TZKN-CXPT-01)等。

第一作者:张钲沂(西安交通大学医学院第一附属医院)、杜文倩(西安交通大学医学院第一附属医院)、张小江(西安交通大学医学院第一附属医院)

通讯作者:刘健康(西安交通大学医学院第一附属医院/康复大学)、郑焱(西安交通大学医学院第一附属医院)、王雅(西安交通大学医学院第一附属医院)

原文链接:

https://doi.org/10.1002/advs.202512422